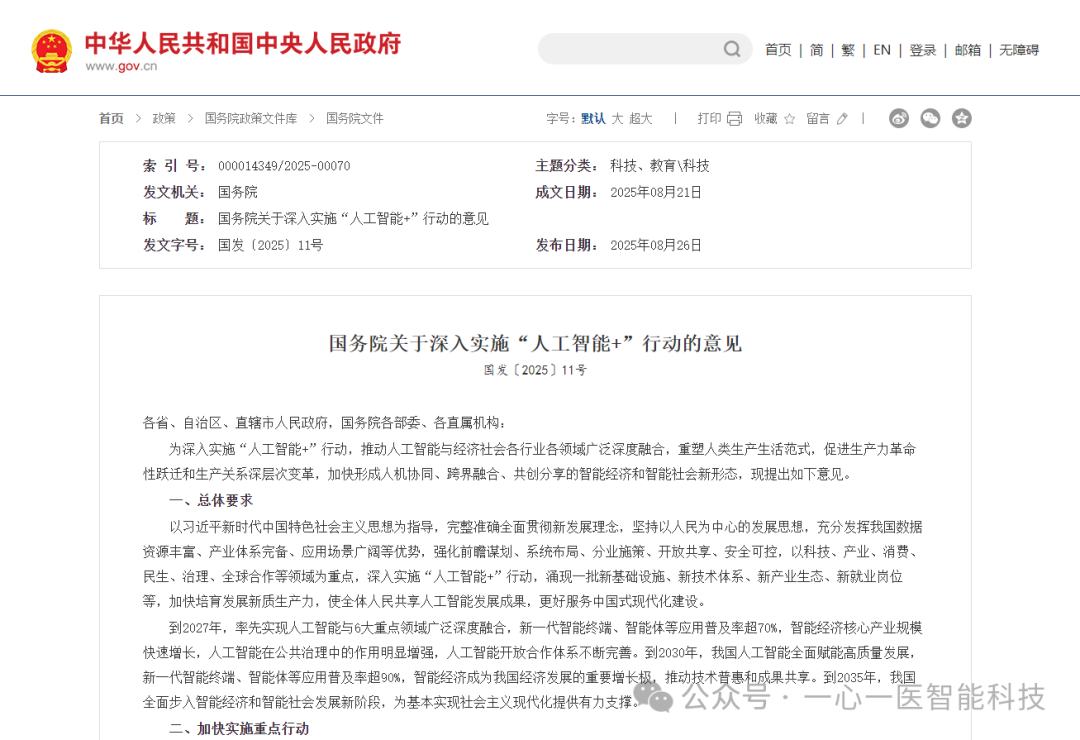

国务院近日印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》(以下简称《意见》),明确将“人工智能+”全面融入经济社会各领域,其中 “人工智能 + 民生福祉”“人工智能 + 产业发展”等重点行动,为医疗健康领域的智能化升级指明了方向。而医用物流机器人作为医疗供应链的“智能搬运工”,正迎来政策红利驱动下的爆发式发展机遇。

在医院日常运营中,药品、试剂、标本、耗材等物资的转运,长期依赖人工配送 —— 不仅效率低、易出错,还占用了医护人员大量非诊疗时间。《意见》提出 “有序推动人工智能在辅助诊疗、健康管理、医保服务等场景的应用,大幅提高基层医疗健康服务能力和效率”,这一要求直指医疗服务中的 “效率痛点”,而医用物流机器人正是破解这一难题的关键抓手。

借助人工智能技术,如今的医用物流机器人早已不是简单的 “自动搬运车”。通过融合计算机视觉、路径规划算法、物联网感知等技术,它们能实现多场景自适应:在门诊楼,可精准识别电梯、自动避让行人,按时将药品送抵各诊室;在检验科,能通过扫码自动匹配标本信息,避免人工分拣的误差;在住院部,可联动 HIS 系统(医院信息系统),将耗材直接配送至病房门口,全程无需人工干预。某三甲医院的数据显示,引入智能物流机器人后,物资转运效率提升 40%,医护人员的非诊疗时间减少近 30%,这正是 “人工智能 + 民生福祉” 在医疗场景的生动实践。

《意见》在 “人工智能 + 产业发展” 中强调 “推进工业全要素智能化发展”“加快服务业从数字赋能的互联网服务向智能驱动的新型服务方式演进”,这为医用物流机器人的技术迭代与产业落地提供了双重支撑。从技术层面看,AI 大模型正推动机器人能力升级:例如,基于医疗场景大模型训练的机器人,能自主学习不同医院的布局特点,优化转运路径;通过分析历史转运数据,还能预判物资需求高峰,提前调配运力,避免 “临时缺货” 或 “积压浪费”。

从产业应用来看,医用物流机器人正从 “单点应用” 向 “全链条协同” 迈进。过去,机器人可能仅负责 “仓库到科室” 的单一环节;如今,在 AI 技术串联下,它们能与医院的智能药房、自动化检验设备、智能货架形成联动 —— 药房配药完成后,机器人自动取药配送;标本送达检验科后,机器人与检验设备无缝对接,实现 “转运 - 检测 - 报告” 全流程闭环。这种全链条智能化,不仅符合《意见》中 “推动产业全要素智能化发展” 的要求,更让医疗供应链的 “降本增效” 落到实处。

值得关注的是,《意见》特别提到 “加强人工智能应用就业风险评估,引导创新资源向创造就业潜力大的方向倾斜”。医用物流机器人的普及,并非意味着 “取代人工”,而是推动医疗行业的就业结构优化:一方面,机器人承接了重复性、高强度的转运工作,让医护人员专注于诊疗、护理等核心任务;另一方面,机器人的研发、运维、场景适配等环节,催生了 “医疗机器人工程师”“医院智能物流规划师” 等新职业,为就业市场注入新活力。

当然,医用物流机器人的规模化应用,仍需解决 “安全” 与 “适配” 两大核心问题。《意见》明确要求 “提升安全能力水平,防范模型的黑箱、幻觉、算法歧视等带来的风险”,这对机器人的安全性提出了更高要求 —— 医疗物资中不乏药品、血液等特殊物品,机器人需具备温度监控、防震保护、紧急制动等功能,确保物资转运过程中的安全性与稳定性;同时,不同医院的建筑布局、流程规范存在差异,机器人还需具备 “柔性适配” 能力,避免 “一刀切” 的应用困境。

对此,行业已开始探索解决方案:部分企业通过构建 “医疗场景安全算法库”,优化机器人的避障、应急响应逻辑;还有企业推出 “模块化机器人系统”,可根据医院需求灵活增减功能模块,降低适配成本。这些创新实践,与《意见》中 “健全人工智能应用场景建设指引、完善试错容错管理制度” 的要求高度契合,为行业健康发展奠定了基础。

《意见》为人工智能与医疗健康的融合绘制了清晰蓝图,而医用物流机器人作为其中的重要载体,正从 “实验室” 走向 “医院日常”。未来,随着 AI 技术的不断迭代、政策支持的持续加码,医用物流机器人将不仅是 “物资搬运者”,更将成为 “医疗供应链的智能管理者”—— 通过实时监控物资库存、优化调配方案、预警供应链风险,为医疗服务的高效、安全、普惠提供坚实支撑。

在人工智能 +” 的浪潮下,医用物流机器人的故事才刚刚开始。当每一家医院都能拥有高效运转的 “智能物流军团”,当医护人员不再为物资转运奔波,当患者能更快拿到药品、收到检验报告,“人工智能造福人类” 的愿景,便在这些细微之处照进了现实。